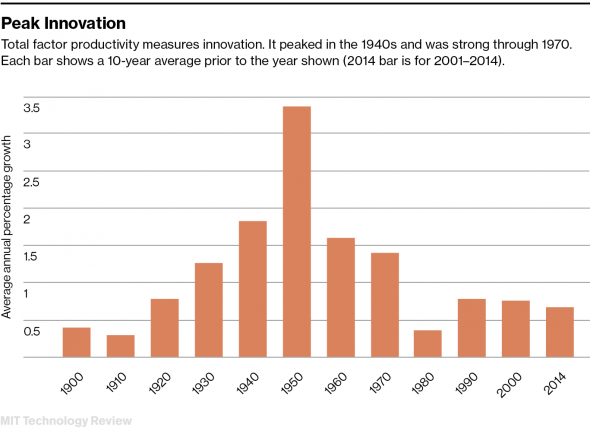

Contrairement au discours ambiant, nous connaissons un ralentissement des technologies depuis les années 1970. Telle est la thèse iconoclaste de l’économiste Robert Gordon.

Et les innovations faites alors ont transformé en profondeur la vie quotidienne des habitants des pays occidentaux en l’espace de quelques décennies allant de pair avec une urbanisation croissance des populations : la lumière électrique remplaçait la bougie, la lampe à huile ou l’éclairage au gaz, les toilettes que nous connaissons aujourd’hui entraient dans les habitations privées, la voiture et le train ont pris la place des chevaux, la médecine a fait des progrès de géant prolongeant l’espérance de vie au-delà de ce qui était imaginable.

L’auteur constate que depuis 1970, la croissance s’est largement ralentie et de manière durable. Les crises pétrolières de 1973 et 1979 ont porté un rude coup d’arrêt à la croissance connue depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Vers la fin des années 80, Robert Solow avait déjà pointé du doigt ce phénomène. Le prix Nobel d’économie de 1987 faisait remarquer que l’introduction massive des ordinateurs dans l’économie, contrairement aux attentes, ne se traduisait pas par une augmentation statistique de la productivité. Cette constatation, connue désormais sous l’appellation Paradoxe de Solow était énoncé comme suit : « you can see the computer age everywhere except in the productivity statistics ».

Avec une croissance soutenue à partir de 1992, on a cru que les États-Unis étaient parvenus à briser ce « paradoxe » : retour d’une productivité record. Robert Solow pensait « qu’il est possible que ce soit la fin du paradoxe des ordinateurs, mais je n’en suis pas sûr » (Le Monde de l’économie, 18 avril 2000). Finalement quelques années plus tard, Solow indiqua s’être trompé et que les gains de productivité étaient réels. Mais la croissance dans les pays occidentaux est restée relativement modeste comparée à ce que l’on avait connu dans les trente glorieuses. Il est vrai que les pays émergents ont pris le relais. Au terme d’un développement rapide ininterrompu depuis une trentaine d’années, la Chine est devenu la deuxième économie du monde talonnant les Etats-Unis. Sauf que depuis quelques années, même dans ces pays, la croissance s’est également largement ralentie.

D’autres économistes ont fait la même constatation que Robert Gordon. C’est le cas de Tyler Cowen, professeur d’économie à l’université George Mason dans son ouvrage The Great Stagnation qui montrait également le peu d’impact des technologies mobiles et des réseaux sociaux sur l’économie. En France, Daniel Cohen, professeur à l’Ecole Normale Supérieure fait la même constatation dans son ouvrage « Le monde est clos et le désir infini » où il note le peu d’emplois créés par les technologies de l’information (Numérique et création d’emplois).

puis

puis